開催案内(会員・一般):【シンポジウム】高等教育における国際的...

国際開発学会の皆様 国際基督教大学の西村幹子です。 以下のとおり、年明けにハイブリッドでシンポジウムを開催しますので、ふるってご参加ください。Zoo...

Recent Updates

国際開発学会の皆様 国際基督教大学の西村幹子です。 以下のとおり、年明けにハイブリッドでシンポジウムを開催しますので、ふるってご参加ください。Zoo...

JASID会員の皆さま、 いつも、お世話になっております。会員の滝澤三郎です。 近年、欧米諸国では移民・難民の受け入れをめぐる葛藤が社会的な混乱とし...

アジア・アフリカ研究所12月研究会のおしらせ ハイブリッド開催、だれでも歓迎のシンポジウム的研究会です。 入場無料、予約の必要はありません。直接会場...

国際開発学会のみなさま 大変お世話になっております、会員の関谷雄一です。 12/13-14(土日)に予定しております、環インド洋地域研究プロジェクト...

国際開発学会の皆様、 会員の宇井志緒利(明治学院大学非常勤講師)です。私がかかわっております 認定NPO法人シェア=国際保健協力市民の会 主催のシン...

国際開発学会会員のみなさま はじめてメーリングリストに投稿させていただきます、上智大学で開発経済学を教えております樋口裕城と申します。 この度、政策...

JASID会員のみなさま 会員の華井と申します。 この度、東京大学未来ビジョン研究センター(IFI)SDGs協創研究ユニットと日本アフラシア学会(J...

暴力的な紛争や自然災害は、子どもや若者から安全や家族、そして未来への夢を奪い、大きな心の傷を残します。彼らへの心理的支援は、持続的な平和構築に不可欠...

「タイ国自治体ネットワークによるコミュニティベース統合型高齢者ケアプロジェクト(スマート&ストロング プロジェクト)」の終了を記念し、シンポジウムを...

国際開発学会 会員の皆様 いつもお世話になっております。 東北大学の劉です。 このたび本学では、2025年10月17日に「 国際シンポジウム「203...

国際開発学会 学会員の皆様 いつも世話になっております。 広島大学の金子でございます。 このたび本学では、2025年8月20日に「Global In...

平素よりお世話になっております。国際開発学会会員の汪牧耘です。 このたび、所属先の東京大学東アジア藝文書院が共催いたします「戦後50年+30年として...

<第38回社学コロキアム>公開シンポジウム 第二次トランプ政権を語る ――アメリカだけではすまない人類社会の危機分析のために 【趣旨】 アメリカの第...

シンポジウム『外国人コミュニティと共につくる多文化共生社会』 フィリピン、ネパール、ウズベキスタンの事例から(2025.6.19開催) https:...

総合人間学会、研究大会(5/31-6/1)のご案内 (大会テーマ):人と自然の未来 ―里山からの展望、失意と希望の30年をこえて― (趣旨) ・・・...

リプロダクティブ・ライツの視点で見た日本の課題 ―ネパールにおける「安全な中絶」を求める運動と、「わたしたちの中絶」 日時:2025年6月28日(土...

国際開発学会会員の皆様 研究部会開催の案内(会員限定) いつもお世話になります。本研究部会代表の重田康博(宇都宮大学)です。 本研究では、第25回国...

早稲田大学は、早稲田大学レジリエンス研究所(WRRI)主催「第 14回原子力政策・福島復興シンポジウム: 東日本大震災と福島原発事故から14年 ~ ...

2月22日(土曜)に近畿大学で国際ボランティア学会第26回大会を開催いたします。 また大会の午後には、「忘れられた人道危機」に関する公開シンポジウム...

国際シンポジウム 「持続可能な開発のための高等教育におけるエデュフェアマインドの育成(Building Edu-fare/fair Mind in...

『開発途上国における働きかたの質に関する』研究部会 Study Group on Quality of Working Life in Develo...

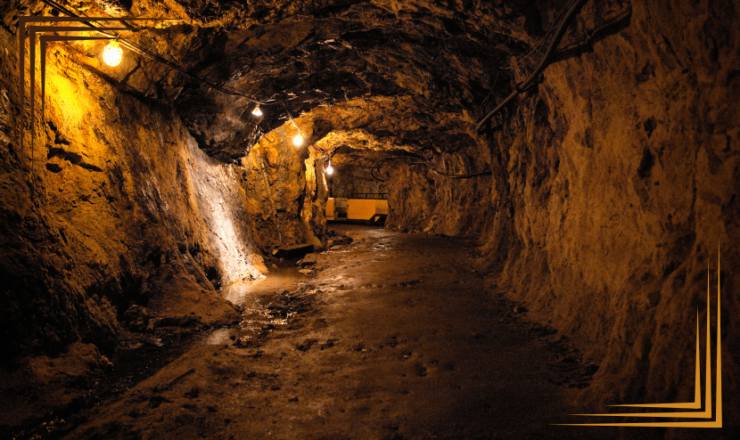

『グローバル化の中の足尾銅山開発の光と影』 The Light and Shadow of the Development of the Ashio...

緊急人道支援学会は第二回大会を2025年2月1日(土曜日)早稲田大学本キャンパスで開催します。 昨年度第1回目の開催から1年を経過する現在においても...

この度、『高等教育における創造性と批判的思考力』と題したシンポジウムをハイブリッドで開催します。 本シンポジウムは、上智大学と国際基督教大学が201...

We are pleased to invite you to join the International Symposium on Higher...

SDGsの理念が企業に広がり、環境や人権の取組みが企業価値向上に影響をもつようになる中で、NGOと企業の連携は、今、新たな局面を迎えているように思わ...

“International Symposium: Exploring Global and Local Dynamics on Gen...

10月23日(水曜日)、外務省は香川県及び高松市との共催で、かがわ国際会議場において「第24回日本・スペイン・シンポジウム」を開催する予定です。 開...

早稲田大学総合研究機構では、「『食』と『健康』を通して、わたしたちの暮らしを考える」と題し、ハイブリッド形式によるシンポジウムを開催いたします。 基...

第20回松下幸之助国際スカラシップフォーラムについてお知らせです。 開催概要『わからなさを追いかけて』 日時:2024年10月12日(土曜)13:3...